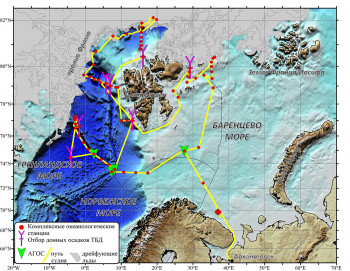

Карта маршрута экспедиции и станций, выполненных в Норвежско-Гренландском бассейне и Баренцевом море

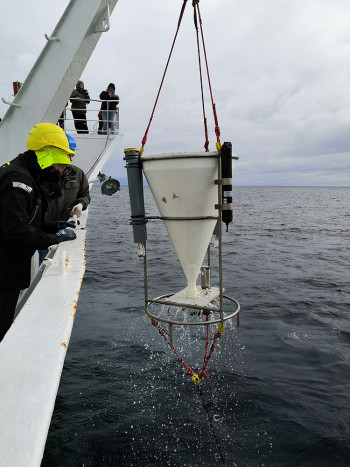

Карта маршрута экспедиции и станций, выполненных в Норвежско-Гренландском бассейне и Баренцевом море Подъем АГОС (автоматической глубоководной седиментационной обсерватории) с седиментационными ловушками

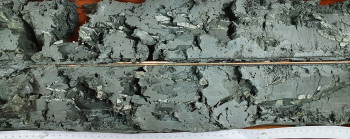

Подъем АГОС (автоматической глубоководной седиментационной обсерватории) с седиментационными ловушками Керн донного осадка, содержащий включения газогидрата, хребет Вестнеса

Керн донного осадка, содержащий включения газогидрата, хребет Вестнеса Отбор проб морского льда на периферии котловины Нансена

Отбор проб морского льда на периферии котловины Нансена Подход к кромке льда в Гренландском море

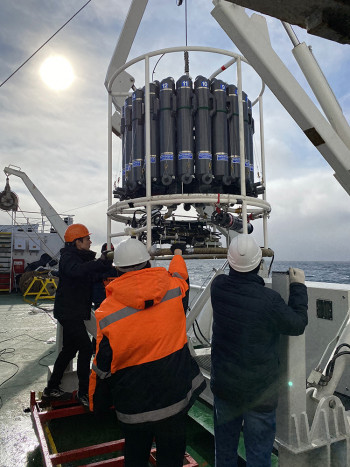

Подход к кромке льда в Гренландском море Работа на станции с розеттой

Работа на станции с розеттой Работа на станции с мультикорером

Работа на станции с мультикорером Отбор осадка большой ударной геологической трубой

Отбор осадка большой ударной геологической трубой Коллективная фотография экспедиции «Европейская Арктика -20201

Коллективная фотография экспедиции «Европейская Арктика -20201Успешно завершилась очередная экспедиция «Европейская Арктика – 2021» на НИС «Академик Мстислав Келдыш» (84-й рейс, 24 июля – 26 августа) по исследованию роли осадочного вещества взаимодействующих геосфер в осадконакоплении в области контакта холодной полярной и теплой атлантической водных масс, под влиянием холодных (сиповых) и горячих (гидротермальных) флюидов.

Экспедиция проводилась учениками и последователями Научной школы академика Александра Петровича Лисицына. Начальник экспедиции – Марина Даниловна Кравчишина, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории физико-геологических исследований им. А.П. Лисицына, ИО РАН.

Комплексные исследования проводились в европейской части Арктики и Полярной Атлантике: Баренцевом море (от 69°40´ до 80°26´ с.ш.), Норвежско-Гренландском бассейне, проливе Фрама и на юго-западной периферии котловины Нансена (от 73°22´ до 82°04´ с.ш.). Сопряженное изучение условий и процессов современной и древней седиментации с количественной оценкой потоков вещества и загрязнений в области взаимодействия Северной Атлантики и европейской части Арктики для целей обоснованного прогноза климата и среды будущего проводится участниками экспедиции с 2015 года.

Глубоководный Норвежско-Гренландский бассейн с проливом Фрама и мелководное Баренцево море являются ключевыми регионами для трансформации водных масс в «арктическом средиземноморье». Показано, что активная трансформация теплой и соленой атлантической воды на контакте с полярной водой сопровождается также биогеохимическими изменениями ее растворенных и взвешенных веществ, превосходящими ожидаемое преобразование состава в результате простого смешения водных масс разного генезиса. В связи с этим повышается актуальность оценки роли гидротермальных и термогенных процессов в современном осадконакоплении.

Норвежско-Гренландский бассейн пересекают рифтовые зоны ультрамедленных спрединговых хребтов, образующих дивергентную границу между Евразийской и Североамериканской литосферными плитами (проявление тектоно-магматической зональности). Исследования состава и потоков осадочного вещества на гидротермальных полях хребта Мона исследуются участниками экспедиции, начиная с 2017 года.

Северный Ледовитый океан сейсмически активный регион со сложной разломной тектоникой, что способствует разгрузке флюидов на дне шельфовых морей. Важная особенность Баренцева моря – это скопление крупных залежей углеводородов и наличие протяженных зон выходов метаносодержащих растворов и газовых струй из осадочных толщ (холодных метановых сипов). В настоящее время прогнозируется распространение реликтовых метастабильных газогидратов практически на всем протяжении шельфа моря.

В экспедиции были обследованы районы проявления акустических аномалий в водной толще, связанных со струйно-пузырьковыми выходами газа, собраны пробы осадков и осадочного вещества водной толщи. На хребте Вестнеса (к западу от Шпицбергена) вскрыта осадочная толща, содержащая газогидраты. Это интереснейшая и редкая находка, которая позволит значительно продвинуться в нашем понимании динамики эмиссии метана в Арктике. Выполнен комплекс геолого-геохимических и биогеохимических (включая микробные процессы цикла углерода и серы) исследований для познания процессов диагенеза в условиях современного потепления климата.

Отсутствие систематических данных о поведении изотопных (δ18О, δD, δ13C(DIC)) параметров атлантической воды в процессе поступления в Арктику побудило участников экспедиции восполнить существующий пробел знаний. Впервые будет выполнено детальное исследование изотопных параметров разных ветвей атлантической воды в европейской части Арктики и Полярной Атлантике; будут систематизированы характеристики глобальных опресняющих компонентов вод в изученном районе.

Проведен сравнительный анализ структуры фитопланктона и уровня первичной продукции экологически разнородных районов европейской части Арктики и Полярной Атлантики для изучения влияния атлантификации на первично-продукционное звено пелагической экосистемы. Фитопланктон Мирового океана, являющийся важным регулятором климата планеты благодаря определяющему вкладу в глобальный цикл углерода, в свою очередь подвержен климатическим изменениям. Эти изменения наиболее отчетливо проявляются в Арктике, особенно вблизи кромки ледяных полей, и обусловлены, прежде всего, усилением притока теплой атлантической воды.

Выполнены биооптические исследования морской воды и приводного слоя атмосферы. Разработан и успешно применяется комплексный подход к исследованию поверхностного слоя океана, сочетающий судовые контактные измерения и спутниковые наблюдения с разработкой собственных алгоритмов анализа спутниковых данных, учитывающих региональные особенности морей. Получены новые данные в рамках программы многолетних исследований оптических свойств морской воды в области цветения кокколитофорид в Баренцевом море, поскольку эти цветения могут воздействовать на климатические факторы вследствие влияния на балансы тепла и СО2 в системе океан–атмосфера.

Обширные гидролого-гидрохимические исследования, выполненные в экспедиции, послужат основой при решении многих геохимических, биогеохимических и биологических задач, связанных с атлантификацией и потеплением в Арктике. Теплая «атлантическая» область наступает на холодную «арктическую» зону вследствие сдвига Полярного фронта на север. Гидрофизические, гидрохимические, биологические, геологические и биогеохимические процессы, протекающие в этой акватории, дают мгновенный сопряженный отклик, который определяет изменчивость всей арктической системы атмосфера – криосфера (морской лед) – гидросфера (океан).

Работы экспедиции по палеоокеанологии позволяют получить новые знания о трендах развития природной среды, структуре и стабильности основных состояний палеоклимата (оледенение и межледниковье), резких палеоклиматических переходах, в частности, глобальных потеплениях. Региональное Арктическое проявление палеоклимата (палео-Arctic Amplification) остается мало выясненным. Например, предыдущий интервал сильного потепления на Земле 130–114 тысяч лет назад в Норвежско-Гренландском бассейне был менее выраженным, и потоки теплой атлантической воды могли в меньшем объеме проникать далеко на север. Известные в недавней истории цивилизации потепления последних двух тысяч лет в Арктике происходили со смещением во времени и с другой амплитудой по сравнению с соседними континентальными районами.

Материалы экспедиции позволят «заглянуть» в прошлое формирования арктического края меридиональной океанской циркуляции в Гренландском море, где происходит активный контакт полярной воды Восточно-Гренландского течения и атлантической воды. Также появятся новые сведения по детализации седиментогенеза в последние 15 тысяч лет вокруг Шпицбергена и на севере Баренцева моря.

Экспедиция организована Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН при поддержке госбюджета (финансирование морских экспедиций). В исследованиях приняли участие ученые из других научных организаций: ИГЕМ РАН, ФИЦ «Биотехнологии» РАН, ИОА СО РАН, ГЕОХИ РАН, студенты и аспиранты МГУ им. М.В. Ломоносова.

От лица всей экспедиции выражаем благодарность экипажу легендарного НИС «Академик Мстислав Келдыш» во главе с капитаном Юрием Николаевичем Горбачем за четкие действия, слаженную работу, профессионализм, понимание важности выполнения поставленных задач и всестороннюю помощь в реализации научной программы.

Проведение экспедиционных работ согласуется с основными направлениями работ в соответствии со следующими темами и проектами:

- Государственное задание Минобрнауки России, тема № 0128-2021-0006 «Современные и древние донные осадки и взвесь Мирового океана – геологическая летопись изменений среды и климата: рассеянное осадочное вещество и донные осадки морей России, Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов – литологические, геохимические и микропалеонтологические исследования; изучение загрязнений, палеообстановок и процессов в маргинальных фильтрах рек» (ИО РАН, руководитель к.г.-м.н. Кравчишина М.Д.);

- Государственное задание Минобрнауки России, тема № 0128-2021-0016 (ИО РАН, руководитель к.г.-м.н. Шевченко В.П.);

- Государственное задание Минобрнауки России, тема № 0128-2021-0004 (ИО РАН, руководитель академик Лобковский Л.И.);

- Государственное задание Минобрнауки России, тема № 0128-2021-0012 (АО ИО РАН, руководитель к.г.-м.н. Сивков В.В.);

- Государственное задание Минобрнауки России, тема № 0293-2021-0007 (ИОА СО РАН);

- Государственное задание Минобрнауки России, тема № 0129-2022-0012 (ИФА РАН);

- Государственное задание Минобрнауки России, тема № 121041500216-3 (ИГЕМ РАН);

- Грант РНФ № 20-17-00157 «Роль гидротермальных и термогенных процессов в современном осадконакоплении в Полярной Атлантике и Арктике» (ИО РАН, руководитель к.г.-м.н. Кравчишина М.Д.);

- Грант РНФ № 19-17-00234 (ИО РАН, руководитель д.г.-м.н. Немировская И.А.);

- Грант РНФ № 21-17-00235 «Природные события позднего голоцена (неогляциация) в субполярной Северной Атлантике и морях Северной Евразии как отражение глобальной климатической изменчивости» (ИО РАН, руководитель д.г.-м.н. А.Г. Матуль);

- Грант РФФИ № 19-05-00787 «Формирование, трансформация и перенос рассеянного осадочного вещества под воздействием постоянного движения водных масс в динамичной гидрологической структуре вод Атлантической ветви глобального конвейера» (ИО РАН, руководитель к.г.-м.н. Клювиткин А.А.);

- Грант РФФИ № 19-05-50090 «Участие гетерогенных микрочастиц в биогеохимических процессах в морях России» (ИО РАН, руководитель к.г.-м.н. Кравчишина М.Д.).